Для эффективного контроля иммунного отклика на искусственные молекулы, стоит обратить внимание на их структурные особенности. Применение последовательностей аминокислот, которые не вызывают реакции со стороны иммунной системы, поможет минимизировать риски. Один из ключевых подходов – это оптимизация длины и состава цепей, избегая паттернов, воспринимаемых организмом как чуждые. Идеальный вариант – это баланс между стабильностью молекулы и её нейтральностью с точки зрения иммунной активности.

Ключевым шагом является использование более распространённых или «естественных» аминокислотных комбинаций. Это позволяет не только уменьшить вероятность активации антител, но и повысить безопасность таких молекул в клинических испытаниях. Примером является внедрение L-аминокислот в структуру, что способствует лучшему распознаванию молекул клетками организма.

Кроме того, важно контролировать гидрофобность и гидрофильность молекулы. Слишком сильная гидрофобность может приводить к неудачному связыванию с клеточными мембранами и как следствие – к усилению воспалительных процессов. Использование сбалансированного соотношения гидрофильных и гидрофобных групп уменьшает вероятность провокации иммунного ответа.

Следует также учитывать влияние модификаций, таких как фосфорилирование или гликозилирование. Эти изменения способны значительно изменять взаимодействие молекулы с иммунными клетками. Оценивая каждый случай индивидуально, можно подобрать подходящие модификации, минимизирующие риск антителообразования и повышения уровня воспаления.

Облако тегов

Синтетические молекулы: минимизация риска активации иммунного ответа

Для минимизации активации иммунной системы при создании искусственных белков следует учитывать несколько важных принципов. Во-первых, важно тщательно выбирать аминокислотные последовательности, избегая тех, что могут быть признаны чуждыми иммунными клетками. Это включает в себя избегание мотивов, ассоциированных с классическими антигенами, которые активируют иммунный ответ.

Также следует обращать внимание на модификацию аминокислотных остатков, что позволит уменьшить распознавание молекул иммунными рецепторами. Например, замена ароматических аминокислот на более нейтральные или полярные может снизить активность Т-клеток и предотвращать выработку антител.

Не менее важно учитывать пространственную структуру молекулы. Преобразование линейной последовательности в структуру с меньшей доступностью для иммунных клеток помогает снизить вероятность активации ответных реакций. Важно проводить скрининг на специфические эпитопы, которые могут инициировать иммунный ответ.

Также эффективно применяются методы, направленные на стабилизацию структуры, такие как использование циклических форм или привязка молекул к биополимерам, что снижает их восприимчивость к протеолитическому расщеплению и снижает вероятность активации иммунной системы.

При проектировании важно учитывать не только основную последовательность, но и условия, при которых молекула будет введена в организм. Например, модификация молекулы для снижения ее взаимодействия с рецепторами, ответственными за эндоцитоз, может предотвратить активную презентацию антигенов клетками иммунной системы.

Облако тегов

Выбор аминокислотных последовательностей для минимизации иммунного ответа

Для снижения распознавания молекул иммунной системой рекомендуется избегать участков, содержащих повторяющиеся последовательности, так как такие участки могут стимулировать выработку антител. Важно учитывать и структурные особенности молекул – линейные фрагменты с высокими показателями подвижности могут быть более восприимчивы к иммунному ответу. Таким образом, предпочтение следует отдавать аминокислотам, которые способствуют образованию компактных и стабильных структур, устойчивых к разрушению иммунными клетками.

Еще одним важным аспектом является выбор аминокислотных последовательностей, которые не включают участков, схожих с последовательностями патогенных микроорганизмов, таких как вирусы и бактерии. Избегать следует аминокислот, часто встречающихся в эпитопах, которые активируют T-лимфоциты или B-лимфоциты, поскольку это может привести к гиперреакции со стороны иммунной системы.

Облако тегов

Методы модификации пептидов для уменьшения их восприимчивости к антителам

1. Модификация аминокислотного состава

Для минимизации иммунного ответа целесообразно использовать аминокислотные замены, которые не нарушают структуру молекулы, но изменяют её антигенные свойства. В частности, замена гидрофобных аминокислот на полярные может уменьшить вероятности связывания с антителами. Также стоит использовать модификации, такие как метилирование или ацетилирование боковых цепей аминокислот.

2. Введение стабилизирующих модификаций

Один из популярных методов – это введение стабилизирующих групп, таких как циклизация, которая ограничивает доступ антител к молекуле. Такие изменения, как образования дисульфидных связей или установка пептидных колец, значительно уменьшают восприимчивость к распознаванию антителами.

3. Упаковка в защитные носители

Окружение молекулы комплексом из липидов или полимеров может служить барьером для взаимодействия с иммунными клетками. Такие подходы используют для создания системы, которая препятствует распознаванию активными участками антител, увеличивая срок жизни молекулы в организме.

4. Использование «невидимых» аминокислот

Выбор аминокислот, которые минимально взаимодействуют с иммунной системой, также является важным элементом. Например, аминокислоты с низким потенциалом для формирования эпитопов или те, что содержат изомерные формы, могут значительно снизить шанс на антителообразование.

5. Повышение гомогенности молекулы

Применение методов, направленных на повышение гомогенности структуры пептидных цепей, таких как синтез более однотипных последовательностей, позволяет снизить шанс на формирование антигенных участков, восприимчивых к антителам.

Облако тегов

Оценка иммунного ответа в доклинических исследованиях

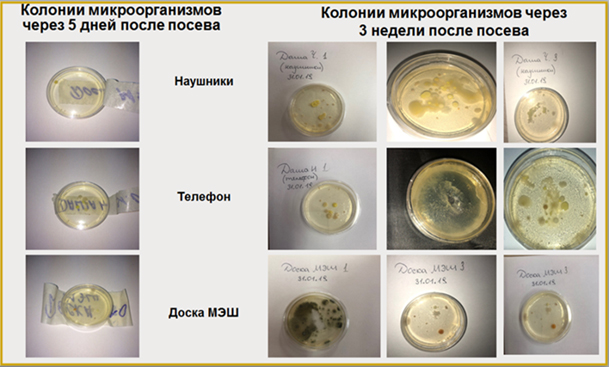

Для тщательной оценки потенциальных рисков иммунного отклика на экспериментальные молекулы важно проводить серию испытаний на клеточных культурах и животных моделях. Применение различных иммунологических тестов на ранних этапах разработки позволяет выявить аллергические реакции и побочные эффекты, связанные с активацией иммунной системы.

Использование клеточных моделей

Клеточные линии человека и животных, такие как моноцитарные и дендритные клетки, используются для инвитро анализа взаимодействия молекул с иммунными рецепторами. Тесты, направленные на активацию Toll-подобных рецепторов, помогают выявить способность молекул вызывать воспаление или аллергию. Такие исследования позволяют на ранней стадии исключить молекулы, которые могут активировать чрезмерную иммунную реакцию.

Тестирование на животных моделях

Животные модели, в частности, мыши и кролики, используются для изучения системного иммунного ответа. Показатели такие как уровень цитокинов, антител и клеточного ответа могут служить индикаторами степени иммунной активности молекулы. Модели, страдающие аутоиммунными заболеваниями, особенно полезны для исследования гиперчувствительности и определения риска хронической активации иммунной системы.

Прогнозирование и минимизация рисков

Для снижения вероятности непредсказуемых реакций на молекулы в дальнейшем, можно использовать компьютерное моделирование для оценки антигенной активности и взаимодействия с компонентами иммунной системы. Эта методика позволяет с высокой степенью точности прогнозировать реакцию организма на предполагаемое вещество, а также разрабатывать стратегии по нейтрализации выявленных рисков.

Облако тегов

| Иммунный ответ | Клеточные тесты | Животные модели | Прогнозирование | Антигенные свойства |

| Цитокины | Аллергические реакции | Молекулярное тестирование | Иммунный мониторинг | Генетические модели |